| |

Le vie di trasporto

Autore: Lic. phil. Marco Marcacci, Svizzera

Responsabile scientifico: Prof. Dr. Nelly Valsangiacomo, Svizzera

Referente didattico: Prof. Paolo Pedullà, Italia

La rivoluzione ferroviaria

La ferrovia1 costituì una rivoluzione nei trasporti e nel modo di viaggiare. Nel 1882, con l’apertura del traforo del San Gottardo e delle rampe d’accesso, la durata di un viaggio da Lucerna a Milano passò da 32 ore con la diligenza a 9 con il treno (nel 2010 sono circa 3h30). Durante il primo anno d’esercizio transitarono dal Gottardo circa un milione di viaggiatori, contro circa sessantamila che varcavano annualmente il passo prima del 1880. In un anno la ferrovia trasportò quasi mezzo milione di tonnellate di merci, una quantità quasi cento volte superiore a quella trasportata lungo la strada carrozzabile. Con la ferrovia aumentarono la sicurezza, il comfort e la puntualità; inoltre gli Stati dovettero coordinare gli orari e intendersi su alcuni standard tecnici per la rete ferroviaria.

A metà Ottocento, l’affermarsi della ferrovia come mezzo di trasporto aveva rischiato di far perdere alla Svizzera il suo ruolo tradizionale nella gestione dei traffici attraverso le Alpi. Per scongiurare un aggiramento del Paese occorreva realizzare presto una trasversale ferroviaria alpina in territorio elvetico. Le premesse non erano all’inizio molto favorevoli. Per esigenze federalistiche, anche dopo il 1848, la politica ferroviaria fu lasciata all’iniziativa privata e ai Cantoni. Rischiava in tal modo di essere condizionata dalla strategia degli Stati confinanti e dagli interessi degli ambienti finanziari europei. Ogni Stato o Cantone perseguiva obiettivi propri e tentava di sfruttare a suo vantaggio rivalità e appetiti regionali. L’Austria, padrona del Regno Lombardo-Veneto, non aveva interesse ad una linea attraverso la Svizzera e realizzò quindi i collegamenti del Semmering e del Brennero, in territorio austriaco. Il Piemonte sabaudo, oltre al traforo del Moncenisio, puntava ad un collegamento tra il lago Maggiore e quello di Costanza, attraverso il Lucomagno2 e Coira; la Lombardia, avrebbe invece preferito una ferrovia dello Spluga, riproponendo un itinerario tradizionale dei trasporti su strada attraverso il Cantone dei Grigioni.

Le trasversali alpine e il ruolo dell’Italia

Il processo di unificazione italiano finì per far prevalere le scelte di chi, come il milanese Carlo Cattaneo3 (1801-1869), esule nel Ticino, indicava l’itinerario del Gottardo4 come il tragitto più breve e più conveniente in grado di collegare i porti e le regioni più dinamiche d’Italia con i centri industriali e commerciali al nord delle Alpi. Più in generale, si trattava di creare un collegamento ferroviario transalpino sulla rotta principale dei commerci europei che dalla Gran Bretagna portava alle Indie, attraverso il canale di Suez.

La svolta avvenne nel 18665 , quando il governo italiano espresse chiaramente la sua preferenza per il Gottardo: l’Italia6 si dichiarava inoltre disposta a partecipare al finanziamento dell’impresa. Anche in Svizzera la maggioranza dei Cantoni, le principali compagnie ferroviarie e gli ambienti economici e finanziari, il cui esponente di spicco era lo zurighese Alfred Escher7 , erano diventati convinti sostenitori del San Gottardo, per motivi tecnici, economici e politici.

L’importanza europea del San Gottardo8 si deduce anche dal fatto che la costruzione del tunnel fu oggetto di una convenzione internazionale, conclusa nel 1869 tra Italia Svizzera9 , ratificata nel 1871 anche dall’Impero tedesco. I lavori, che comprendevano oltre alle rampe d’accesso un tunnel di circa 15 km tra Airolo e Göschenen, iniziarono nel 1872 e dieci anni dopo l’intera linea fu messa in servizio. Il finanziamento della ferrovia del Gottardo10 fu garantito dalle sovvenzioni di Italia (58 milioni di franchi), Svizzera (31 milioni) e Germania (30 milioni). In cambio, la Svizzera s’impegnò a garantire l’esercizio della linea internazionale che doveva mettere in collegamento la rete ferroviaria germanica con quella italiana e consentire il trasporto di passeggeri, merci e invii postali in modo regolare, rapido, comodo e a buon mercato. Il collegamento ferroviario tra Italia e Germania sanciva inoltre un avvicinamento politico tra Italia e Germania, che proprio nell’anno d’inaugurazione del Gottardo firmarono un trattato d’alleanza. In seguito alla nazionalizzazione delle ferrovie svizzere, nel 1909 con la convenzione del Gottardo11 la Svizzera dovette accordare a Italia e Germania vantaggi tariffari e garantire l’esercizio della ferrovia quale linea internazionale, in cambio della loro rinuncia al rimborso delle sovvenzioni.

Per ragioni di politica confederale, lo Stato federale aveva deciso di sostenere finanziariamente un eventuale altro traforo a ovest o a est del Gottardo. Dopo lunghe trattative andò in porto alla fine dell’Ottocento il traforo del Sempione, voluto dai cantoni romandi. Per la realizzazione del traforo del Sempione e la gestione della linea furono stipulate diverse convenzioni tra Svizzera e Italia; l’impresa fu celebrata come un esempio di collaborazione tra i due Paesi; tuttavia, benché l’opera fosse per metà in territorio italiano, il contributo finanziario dell’Italia fu scarso. [vedi Fig. 2]

Iniziato nel 1898, il traforo ferroviario del Sempione (lungo 19,8 km) fu inaugurato nel 1906 e acquistò maggior importanza dopo il traforo del Lötschberg12 (1913), che consentiva, oltre al collegamento con Parigi, un itinerario parallelo al Gottardo in direzione della Germania meridionale. Di un traforo nelle alpi retiche, segnatamente sotto lo Spluga, si è parlato a più riprese, anche nell’ambito delle nuove trasversali alpine, ma è sempre rimasto nelle intenzioni.

La partecipazione italiana alla realizzazione della linea del Gottardo consentì anche un trasferimento di tecnologia. La costruzione di linee lungo rilievi montagnosi, come la Torino-Genova o la Bologna-Pistoia, nonché il traforo del Moncenisio, terminato poco prima che iniziassero i lavori al Gottardo, permisero importanti migliorie tecniche sfruttate per il progetto gottardiano; le perforatrici meccaniche del Moncenisio furono riutilizzate per scavare il tunnel tra Airolo e Göschenen. [vedi Fig. 1]

Il contributo umano

Ancora più importante fu il contributo della manodopera italiana. Gran parte dei lavoratori impiegati al Gottardo proveniva dal Norditalia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino). La convivenza di alcune migliaia di immigrati – alla costruzione del tunnel lavorarono in media quasi 4000 lavoratori – con le popolazioni del luogo non fu sempre pacifica, a causa della diversità di usi e costumi e della pressione esercitata sul prezzo degli affitti e dei generi alimentari. D’altra parte occorre segnalare anche un numero significativo di unioni tra lavoratori addetti ai cantieri ferroviari e ragazze del luogo, tanto in Ticino quanto nel Canton Uri (circa un matrimonio su cinque tra il 1872 e il 1882).

Le precarie condizioni di lavoro sfociarono in proteste sociali: nel 1875 le milizie urane, intervenute contro gli scioperanti, uccisero 4 operai. Vi furono inoltre 177 morti per incidenti e un numero imprecisato di decessi causati da un’anemia dovuta a un verme parassita, che prosperava nell’ambiente caldo e umido del tunnel, dove la temperatura superava i 30° e mancano norme d’igiene e una buona ventilazione.

Nello scavo dei tunnel successivi si adottarono misure per arieggiare e raffreddare l’aria all’interno delle gallerie. Il numero di morti per incidente sui cantieri del Sempione fu di 67. Anche in questo caso fu impiegata soprattutto manodopera italiana, con circa 3400 lavoratori attivi sui cantieri di Iselle e Briga.

Dalla strada alle nuove trasversali alpine

Uscita dalla Seconda guerra mondiale con una rete ferroviaria intatta e completamente elettrificata, la Svizzera non ritenne di doverla potenziare. Dagli anni Cinquanta si puntò sulla costruzione di una rete autostradale: il trasporto su strada appariva come la soluzione più comoda e conveniente; si aveva allora scarsa coscienza delle ripercussioni negative sull’ambiente e dei disagi legati all’aumento del traffico motorizzato. La collaborazione italo-svizzera permise la realizzazione del tunnel del Gran San Bernardo13 , primo traforo stradale transalpino, inaugurato nel 1964.

La costruzione della rete autostradale svizzera iniziò intorno al 1960, compresi due trafori alpini per agevolare i collegamenti nord-sud: San Bernardino14 (aperto nel 1967) e San Gottardo. Quest’ultimo asse, inaugurato nel 1980 con l’apertura al traffico del tunnel tra Airolo e Göschenen, e completato negli anni seguenti con l’ultimazione dei tratti autostradali in territorio ticinese, ha provocato un forte aumento del traffico pesante. Il transito al Gottardo sfiorò i tre milioni di veicoli già nel 1981, per poi aumentare fino a quasi sette milioni nel 2000, di cui oltre un milione di veicoli pesanti.

Dal 1970 le ferrovie svizzere registrarono un calo importante del traffico di transito; il Paese rischiava nuovamente di essere aggirato da nuovi collegamenti veloci al nord tra Germania e Francia e a sud tra Francia e Italia.

L’essenziale in breve

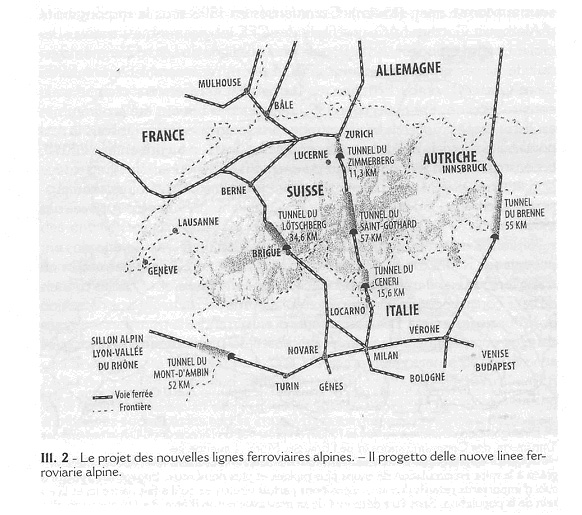

Dopo discussioni protrattesi per quasi trent’anni, la Svizzera ha deciso nel corso degli anni Novanta di costruire a tappe due nuove trasversali ferroviarie alpine (Alptransit)15 per favorire lo spostamento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia e per creare collegamenti moderni e veloci con la rete ferroviaria europea [vedi Fig. 3]. Perno di tutto il progetto sono le gallerie di base del Lötschberg (in funzione dal 2007) e del San Gottardo, che dovrebbe essere ultimata nel 2017-2019. Contrariamente ai trafori alpini dell’Ottocento, le nuove trasversali ferroviarie sono il risultato di scelte autonome della Svizzera in materia di trasporti e vie di comunicazione. Poiché la Confederazione è rimasta ai margini della costruzione europea, non vi è stato in questo caso nessun coinvolgimento diretto degli Stati confinanti. Nel quadro degli accordi bilaterali con l’Unione europea, la Svizzera ha però dovuto fare concessioni, sopprimendo alcune limitazioni del traffico pesante su strada. L’obiettivo della politica svizzera dei trasporti è di ridurre a circa 600 mila l’effettivo annuo di veicoli pesanti che attraversano le Alpi, anche per far rispettare l’articolo costituzionale che vieta l’ampliamento della capacità di transito stradale.

Bibliografia:

• Il San Gottardo: dalla galleria di Favre all’AlpTransit, a cura di Fabrizio Panzera e Roberto Romano, Bellinzona, 2009.

• Gérard Benz, Les Alpes et le chemin de fer, Lausanne, 2007.

• Il San Gottardo e l’Europa. Genesi di una ferrovia alpina, 1882-1982, a cura di Bruno Caizzi, Dino Jauch, Bellinzona, 1983.

Letture consigliate:

• Edgardo Ferrari, Il Sempione. Dal valico al traforo, Domodossola, 2006.

• K. Kovari, R. Fechtig, Trafori alpini storici in Svizzera. S. Gottardo, Sempione, Lötschberg, Zurigo, 2000.

• Ufficio federale dei trasporti – Scuole (http://www.bav.admin.ch/schule/index.html?lang=it).

1 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I7961.php

2 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I8812.php

3 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I10128.php

4 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I7466.php

5 http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/

6 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I3359.php

7 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I3626.php

8 http://dodis.ch/G985

9 http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/

10 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I42006.php

11 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I17251.php

12 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I41999.php

13 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I8852.php

14 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8810.php

15 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I13793.php

|

|